検波回路2

倍電圧検波回路と、抵抗器に使われるカラーコードの説明です。

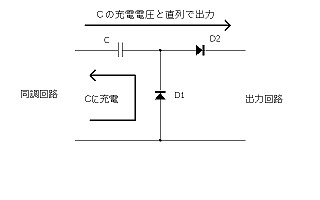

倍電圧検波回路

ゲルマラジオの音量を増やす方法の1つに、倍電圧検波回路があります。

まず、ダイオードD1を通過した電流をコンデンサーCに充電させます。次に極性が反転し、音声出力として検波する際(ダイオードD2を通過させる際)はコンデンサーCと直列になり、出力電圧が2倍になる仕組みです。

倍電圧検波回路は、受信は出来るものの、音量が僅かな場合に、音量増加の効果が体感できます。

しかし、コンデンサーの値が不適当な場合は、十分な効果が得られないと考えられます。また、クリスタルイヤホン自体が、ある程度の電圧を超えると音量は増えず、音が歪む特性があるため、強電界地区に倍電圧検波回路は不要だと思います。

カラーコード

抵抗器は小さな物も多いことから、部品本体に抵抗値を表示する方法の1つとして、カラーコードが使われます。 カラーコードは通常、4つの帯で表現し、リード線に近いほうから、第一、第二、第三、第四と区別します。 第一・二色帯で数を、第三色帯で乗数(桁数)を、第四色帯で誤差を表示します。 使用する色や数値の関係は、次の表のとおりです。

| 色 | 第一・二色帯 (数) | 第三色帯 (乗数) | 第四色帯 (誤差) | 語呂合わせ (暗記法の一例) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 黒 | 0 | 100=1 | 黒い礼服(礼=0) | ||

| 茶 | 1 | 101=10 | ±1% | お茶一杯(一=1) | |

| 赤 | 2 | 102=100 | ±2% | 赤いにんじん(に=2) | |

| 橙 | 3 | 103=1,000 | ±0.05% | 橙みかん(み=3) | |

| 黄 | 4 | 104=10,000 | 黄色いシミ(シ=4) | ||

| 緑 | 5 | 105=100,000 | ±0.5% | 五月みどり(五=5) | |

| 青 | 6 | 106=1,000,000 | ±0.25% | 青い麦(麦[ム]=6) | |

| 紫 | 7 | 107=10,000,000 | ±0.1% | 紫式部(式[シキ]=7) | |

| 灰 | 8 | 108=100,000,000 | ハイヤー(ヤー=8) | ||

| 白 | 9 | 109=1,000,000,000 | ホワイトクリスマス(ク=9) | ||

| 金 | 10-1=0.1 | ±5% | |||

| 銀 | 10-2=0.01 | ±10% | |||

| 無色 | ±20% | ||||

例えば、写真のように茶、黒、黄、金の色が並んでいた場合、茶と金を比べると、金色より茶色がリード線に近寄っているので、茶色を第一色帯と判断します。まず、第一色帯の茶は1、第二色帯の黒は0なので「10」と数値化します。次に第三色帯の乗数は黄なので「10,000」を掛けます。したがって抵抗値は10×10,000=100,000オームになります。補助単位を使うと100,000オームは100キロオームと表現されます。 最後に、第四色帯に金があるので、抵抗値の誤差は±5%以内であることが分かります。

抵抗器を購入する際は、抵抗値のほかに、カラーコードも一緒にメモしておくと良いでしょう。 ゲルマラジオで使用する場合、安価な製品(上の写真のように、誤差5%、耐電力1/4ワット程度の炭素皮膜抵抗器)で十分使えます。

ちなみに、カラーコードは語呂合わせで覚える例が多いです。人によって語呂が少しずつ異なるので、比べてみると面白いかもしれません。